Esta manifestación cultural se extendió sobre todo por el noroeste de la península ibérica. Su característica más común es el poblado fortificado denominado castro, palabra procedente del latín castrum (fortaleza). Estos recintos pretendían la protección de un territorio que para sus habitantes tenía un interés agrícola, ganadero o minero. La mayoría se sitúa en colinas o lugares elevados, para facilitar su defensa, pero hay otros localizados en espacios llanos, rodeados de tierras de cultivo y en zonas costeras, en este último caso para un aprovechamiento de los recursos marinos y el intercambio comercial con otros pueblos.

Estos poblados prehistóricos tienen forma circular u ovalada, con un sistema defensivo alrededor, formado por una, dos o incluso tres líneas de muralla, alternando con fosos. En muchos de los casos aprovechaban los elementos naturales como la pendiente del terreno o los acantilados del litoral como defensa.

En A Costa da Morte existen numerosos recintos castreños distribuidos por todo su territorio. Los hay en cumbres de montes que facilitan su defensa, como el del monte Aro (Mazaricos), castro de Xansón (Moraime, Muxía), monte Croado (Carnés, Vimianzo), castro de Lume de Suso (Castro, Coristanco) o Coto do Castro (Artes, Carballo). Otros se encuentran en laderas o tierras llanas, como el de Mintiráns (Caberta, Muxía), el de As Barreiras (Vimianzo), el de Nemeño (Ponteceso) o el de Cances (Carballo). La gran mayoría se localiza en colinas, como el de Mallou (Carnota), el de A Rega (Camariñas), el de A Croa do Castro (Cerqueda, Malpica), el de Oca (Coristanco) o el de Montes Claros (Vilaño, A Laracha). Por último, están los ubicados en la costa, que aprovechan los acantilados como defensa natural, como ocurre en el castro de Punta Galeana (Vilanova, Malpica), Merexo (Ozón, Muxía) o el del islote de O Castelo o Herboso (Touriñán, Muxía).

El único de A Costa da Morte que fue excavado casi en su totalidad es el de A Cidá (Borneiro, Cabana de Bergantiños), en el que se realizaron varias intervenciones arqueológicas a lo largo del siglo veinte, la última en los años ochenta por Ana Romero Masiá. En la actualidad podemos observar 36 construcciones de tipo circular y cuadrangular con los esquinales redondeados, que ocupan las tres cuartas partes de la superficie de la croa. Todas ellas con un uso doméstico, aunque no todas se utilizaran como viviendas. Además del espacio de la croa, en la parte este, donde se sitúa la entrada principal del recinto, hay una zona denominada Barrio Extramuros, en la que se encuentran algunas construcciones, entre ellas un horno que se pudo utilizar para la fundición de metales.

Hay algunos castros que en los últimos años se realizó algún tipo de intervención arqueológica, como el de Mallou, el de As Barreiras, el de A Croa do Castro o el de Montes Claros, en algunos de ellos se encontraron restos de construcciones y abundante cerámica.

La etapa castreña se inició a finales de la Edad de Bronce y se desarrolló durante la Edad de Hierro, hasta los inicios de la romanización, a lo largo de un período de tiempo que transcurre desde el siglo VII a. C. hasta el I d. C.

En su origen la población de cada castro (el castelum según la epigrafía romana) estaría formada por una comunidad unida por lazos de sangre. Varios de estos poblados formaban una unidad superior denominada populus (pueblo), que ocupaban un territorio con unos límites definidos. Según los cronistas romanos la etnia o populus que habitaban en las tierras de A Costa da Morte eran los nerios, en las comarcas de Fisterra y Soneira, y los brigantinos, en Bergantiños.

La base de la economía de los castreños era la agricultura, cultivaban diferentes tipos de cereales (trigo, mijo o cebada) y algunas hortalizas. En la ganadería: vacas, caballos, ovejas, cerdos y aves del corral, eran las especies domesticadas, pero también practicaban la caza, que por esta época era abundante. En los poblados de la costa aprovechaban la pesca y el marisqueo. Así lo muestran los restos óseos y conchas encontradas en los castros próximos al litoral.

Estos antepasados nuestros conocían bien la metalurgía. Trabajaban el cobre, estaño, plomo, oro, plata o hierro. Así, en el castro de A Cidá (Borneiro, Cabana de Bergantiños) se encontraron restos de objetos de bronce: fíbulas, sortijas, agujas o bolas, y también de hierro.

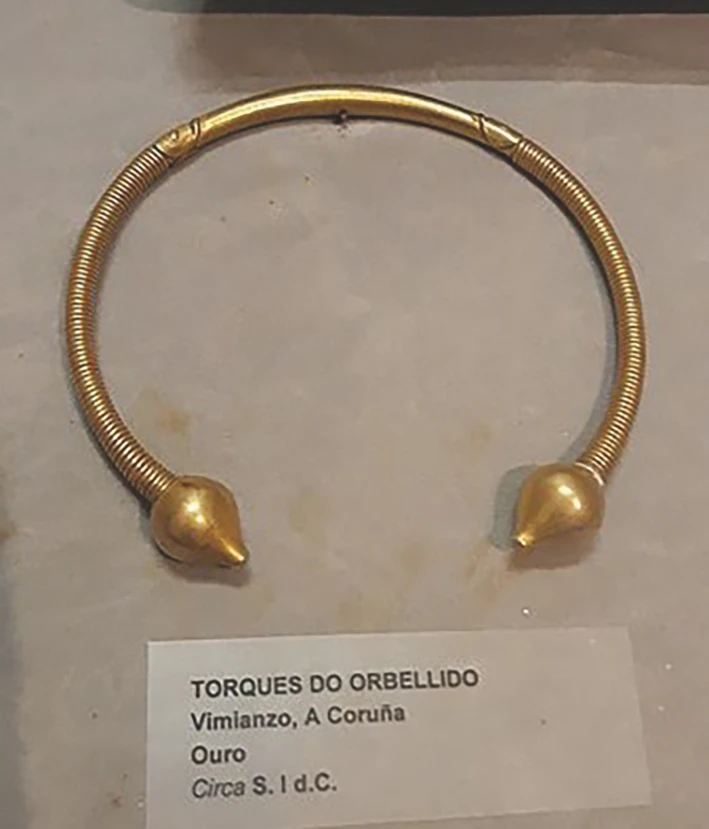

Aun hoy en día nos sorprende la calidad de la orfebrería castreña por la variedad de técnicas utilizadas como se observa en objetos de oro que se conservan: torques, diademas, brazaletes o collares. Los torques, como el encontrado en Orbellido (Baíñas, Vimianzo), eran objetos de prestigio, asociados a la figura del guerrero.

También trabajaban con maestría la cerámica, en los inicios modelada a mano y después con la utilización del torno, consiguiendo objetos de variadas formas y decorados con diversidad de motivos vegetales, que utilizaban para almacenar y transportar productos, para usos domésticos o para funciones lúdicas o rituales. En el castro de A Cidá se encontraron muchos restos de cerámica, toda ella muy fragmentada, igual que en otros muchos recintos de A Costa da Morte, como el de Montes Claros, As Barreiras o Mallou.

Tal como revelan las inscripciones galaicoromanas, el panteón religioso de los castreños era numeroso. Las fuentes epigráficas latinas citan más de 200 nombres de dioses, pero en algunos casos el mismo dios podría tener denominaciones diferentes según los distintos territorios.

Existían muchas divinidades vinculadas con la naturaleza y el mundo astral. Como sociedad bélica que era, no faltaban las dedicadas a la guerra, como la del dios Coso, que aparece en muchas de las inscripciones.

Por otra parte, estaban también las divinidades que hacían referencia a la fertilidad vinculada con plantas, animales o personas, a las que se les rendía culto para proteger las cosechas, el ganado o la familia. También había aquellas otras relacionadas con los hogares, protectoras de la casa.

En el interior de los castros más grandes se identificaron lugares que, por su situación central y en la parte más elevada del poblado, podrían estar dedicados a prácticas religiosas. Los rituales más habituales eran los sacrificios y las ofrendas de animales a los dioses.

A través de los historiadores romanos conocemos algunos rasgos sociales de los castreños. Para ellos eran considerados unos bárbaros porque tenían costumbres diferentes a las suyas, como la de beber agua en lugar de vino o alimentarse de pan hecho con harina de bellotas. También nos dicen que comían sentados sobre un banco corrido y que los hombres dejaban el cabello largo como las mujeres.

Parece ser que la mujer desempeñaba un destacado papel en la organización de la vida agrícola y ganadera, mientras que el rol del hombre estaba más relacionado con el mundo militar y la política.