Historia

La villa de Laxe (1.700 hab.) por su situación presenta ciertas semejanzas con la de Muxía, ambas están sobre una península, al sur de la ría y al lado de una playa que hacía de embarcadero, aunque Laxe está más protegida de los vientos del sur y del oeste.

El poco espacio disponible para la práctica de la agricultura determinó que la pesca se convirtiera en la actividad esencial de los habitantes que se asentaron en este espacio arenoso.

Si Malpica, Muxía o Fisterra estuvieron bajo el dominio de la iglesia compostelana, Laxe, Camariñas y Corcubión dependían de la nobleza laica, en este caso de la poderosa familia de los Moscoso, condes de Altamira, dueños de las fortalezas de Mens y Vimianzo. Laxe estaba bajo la jurisdicción de Vimianzo e históricamente actuó como el puerto de Soneira.

La Casa del Arco, la más antigua de la villa, perteneció a aquella familia noble, que también mandó construir la iglesia parroquial de Santa María da Atalaia a finales del siglo XV, a iniciativa de doña Urraca de Moscoso, por orden testamentaria de su madre, Juana de Castro y Lara.

Sobre la importancia pesquera de Laxe, ya nos informa el licenciado Molina a mediados del siglo XVI, refiriéndose a la abundancia de congrio y merluza. En la segunda mitad del siglo XVIII recibe la llegada de los catalanes atraídos por la abundancia de sardina que había en esta ría. La familia Domènech instala en este puerto una factoría de salazón de este pescado y va a ejercer una destacada influencia social y política en esta localidad.

Cuando en el siglo XIX se produjo la decadencia de los Altamira, la Casa del Arco, igual que la fortaleza de Vimianzo, pasa a manos de los Martelo. Finalmente pasará a ser propiedad de los Domènech. El primer constitucional de Laxe fue precisamente un miembro de esta estirpe foránea.

Este puerto, como muchos otros, sufrió también las incursiones piratas. En el año 1748, la piratería inglesa ataca este núcleo y se apodera de las piezas de mayor valor que había en la iglesia parroquial.

A finales del siglo XIX Laxe era una villa de alrededor de los mil habitantes. Su caserío se extendía de norte a sur, paralelo a la línea costera, en el que destacaba la iglesia parroquial, situada en la parte más alta, con su campanario en forma de torre. En la parte central de este núcleo se situaba la plaza, alrededor de la que se desarrollaba la vida económica y social. A comienzos del siglo siguiente llegó a haber hasta cinco fábricas de salazón frente a la playa, en las que trabajaban fundamentalmente mujeres. También desempeñó un importante papel económico la mina de caolín que comenzó su actividad en los años veinte. En la posguerra, después de las mejoras realizadas en su puerto, este, además de las actividades pesqueras, también se convirtió en un importante embarcadero comercial, sobre todo en lo que respeta a la exportación de caolín y madera.

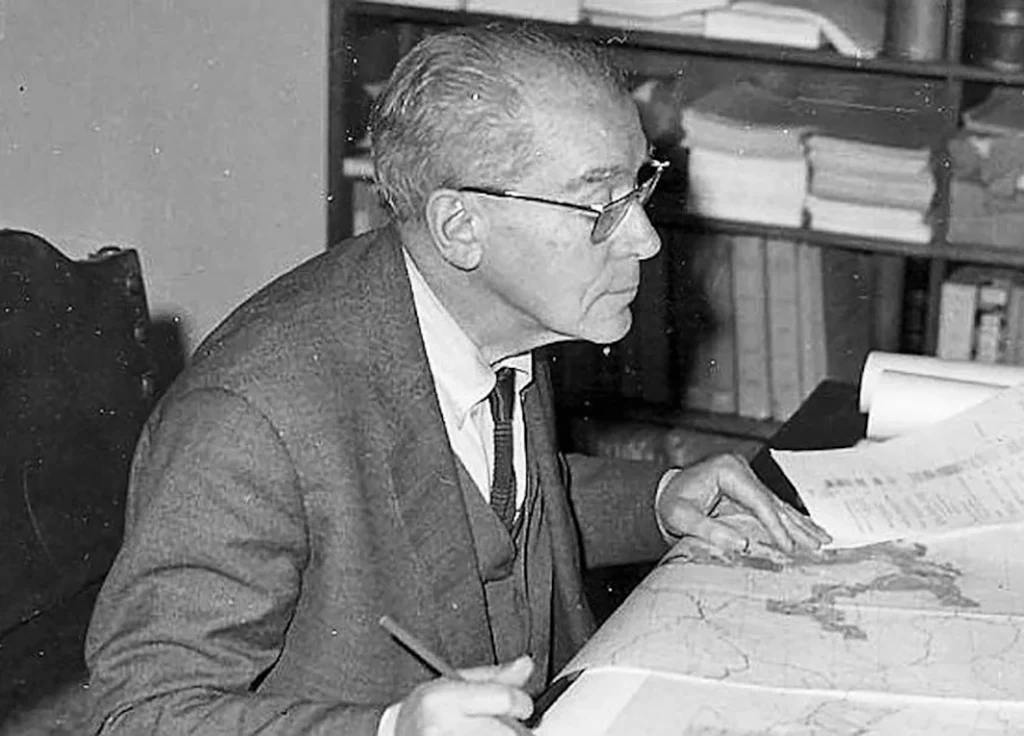

Entre los personajes notables que dio esta villa destacamos el fotógrafo José Vidal García (1900- 1986), que dejó testimonio gráfico de los paisajes y gentes de Laxe y entorno. El insigne geólogo Isidro Parga Pondal (1900-1986), profesor de la Universidad de Santiago, apartado de la docencia después del golpe militar de 1936. Fundó el Laboratorio Geológico de Laxe, al que acudieron a formarse estudiantes de varios países europeos. Y el poeta Antón Zapata García (1866-1953), que de joven emigró a Buenos Aires, donde desarrolló una intensa labor cultural. Su poesía está inspirada en el paisaje y en el mar de su villa natal.

Ruta a pie por la villa

La ruta urbana que proponemos por la villa de Laxe coincide con el itinerario circular de 1,6 km, que propone este ayuntamiento, que nos parece acertado, y que está disponible en la página web municipal, en el apartado de turismo y va acompañado de un plano, aunque nuestra propuesta amplía un poco más la información.

Se inicia este recorrido en el Paseo Marítimo, al lado de los paneles que informan sobre las rutas de senderismo por el ayuntamiento. Cogemos en dirección a la iglesia parroquial hasta la plaza de Ramón Juega. Este espacio, abierto al mar, actuaba como centro económico y social de la localidad. El edificio más emblemático lo representa la Casa del Arco, denominada así por el arco ojival que da acceso a la calle Real. Posiblemente fuera mandada construir por doña Urraca de Moscoso y su marido Pedro Osorio en el siglo XV, que, aunque tenían su residencia en la ciudad de Santiago, pasarían temporadas en el castillo de Vimianzo y en esta casa de Laxe, cuando visitaban las propiedades que tenían en la jurisdicción vimiancesa. Se mantuvo en poder de esta familia noble hasta que en el año 1870, María Luísa Osorio de Moscoso vende el castillo de Vimianzo y la Casa del Arco a Ramón Martelo Núñez que procedía de la casa hidalga de O Pombal, situada en Boaño (Traba de Laxe), y que por línea materna descendía también de los Moscoso.

Su hijo, el poeta, Evaristo Martelo, le venderá esta casa a la familia de fomentadores catalanes, Domènech, que se instalaron en Laxe. El siguiente propietario de la Casa del Arco pasará a ser Ernesto Pons, y finalmente llegará a manos de Calixto Añón Vazquez, quien instalará en ella un negocio de hostelería.

Se trata de un amplio edificio de tres alturas, con tejado a cuatro aguas, sin apenas elementos decorativos. La fachada más vistosa es la que da a la plaza, pero la entrada principal se sitúa en el lado oeste, entre dos chimeneas. El único componente que destaca en la fachada es un balcón situado en el tercer piso que apoya sobre cuatro ménsulas.

Debajo del arco, a la izquierda, vemos un escudo antiguo de Galicia, con el cáliz y la hostia y una inscripción en letra gótica. Y otro escudo con la cabeza de un lobo, que representa a los Moscoso y los seis roeles de los Castro, en referencia a los antiguos propietarios de esta casa.

Las casas con balcones y galería, que cierran la plaza por la parte oeste, fueron construidas en la segunda mitad del siglo XIX por familias de la pequeña burguesía local, entre ellas está la que ha pertenecido a la familia del geólogo Isidro Parga Pondal. Se subimos por la callejuela situada al lado de la Casa del Arco nos conduce a la entrada del Museo del Mar, situado en un edificio antiguo de la zona histórica que había sido cuartel de la Guardia Civil. Está distribuido en cuatro plantas y su contenido se centra en el patrimonio histórico, antropológico y visual de la villa y del ayuntamiento de Laxe.

La cultura marinera adquiere una especial presencia por ser la actividad principal de esta villa en tiempos pasados, también podemos contemplar su pasado minero y la vida y obra de sus personajes más ilustres, como el geólogo Isidro Parga Pondal, pero su mayor valor está en el Archivo Fotográfico Vidal, declarado Bien de Interés Cultural, que conserva la obra de los fotógrafos Plácido Vidal Díaz y de su hijo José M.ª Vidal García, compuesta por un fondo de 67 000 fotografías. Últimamente también incorporó el archivo del hijo de José M.ª, José M.ª Vidal Eiroa constituido por unas 73 000 fotos.

Todas estas imágenes recogen los paisajes, la vida social, económica y lúdica de los habitantes de Bergantiños y de A Terra de Soneira a lo largo de todo el siglo XX.

Desde la plaza de Ramón Juega, cruzamos por debajo del arco y continuamos por la calle Real hasta la iglesia de Santa María da Atalaia, situada en un lugar elevado de la villa, desde el que se domina el puerto y el núcleo urbano, de ahí que además de cumplir la función religiosa también se utilizó con fines defensivos. A finales del siglo XVI se construyó en su atrio un muro para colocar varias piezas de artillería como defensa de este puerto.

Las obras de esta iglesia las inició Juana de Castro y Lara, probablemente sobre un solar de un templo anterior del siglo XIII, y las finalizó su hija Urraca de Moscoso a finales del siglo XV o comienzos del siguiente.

Se trata de un templo de una sola nave rectangular, dividida en tres tramos por arcos apuntados, que descansan en semicolumnas de fuste poligonal que se corresponden con los contrafuertes exteriores, cubierta con una techumbre de madera y teja. La capilla mayor, de forma también rectangular, se cubre con bóveda de crucería con nervios que se apoyan sobre columnas arrimadas con capiteles cilíndricos.

Adosada al muro sur se levantó la torre campanario con un aspecto defensivo, posterior a la construcción de la iglesia, del siglo XVI o VXII, a la que se accede a través de una escalera, con una baranda de piedra en la que se incrustaron las imágenes de una Virgen con el Niño, un fraile franciscano y un ángel, figuras que fueron reutilizadas.

En este mismo muro se abre una puerta de arco ojival de grandes dovelas y sobre ella vemos una imagen pétrea de la Virgen. También hay otra puerta de acceso al templo en el muro norte y sobre su dintel se representan las imágenes del friso interior, pero de una manera comprimida por la limitación del espacio.

En la fachada se abre una puerta con arco apuntado, y más arriba, un rosetón, que ilumina la nave. La sacristía se construyó en el siglo XVIII arrimada al muro este de la capilla mayor, anteriormente se situaba en la parte baja de la torre campanario.

Si accedemos al interior y nos acercamos a la capilla mayor, observamos como en los capiteles del arco triunfal se representan los símbolos de los Castro (roeles) y de los Lara (cubos), correspondientes a la madre de doña Urraca, que había sido la impulsora de este templo.

En el muro de la cabecera se abre un rosetón con vidriera, en el que se sitúa la imagen pétrea policromada de la Virgen da Atalaia, la patrona, de la misma época que la construcción de la iglesia, igual que la imagen de Santa Inés que se muestra en el muro norte, posiblemente donada por Inés de Moscoso, hermana de Urraca.

Debajo del rosetón, se sitúa el relieve de la Resurrección, una obra escultórica de gran valor. Se trata de un friso pétreo de estilo gótico de 4,5 x 1,07 m, descubierto en el año 1955, cuando un rayo destruyó el retablo barroco anterior que ocultaba esta faja pétrea ornamentada.

En ella se representan cinco escenas sobre la Resurrección de Cristo. De izquierda a derecha, siguen esta orden: La Resurrección de Cristo, el descenso de Cristo resucitado al Limbo, la aparición de Cristo a la Virgen, las Santas Mujeres delante del sepulcro vacío y la aparición de Cristo a María Magdalena. Las escenas no siguen un orden cronológico de los sucesos según aparecen narrados en las Escrituras.

Las tumbas que se encuentran junto al altar mayor, sin inscripción, son posteriores a la construcción del templo y podrían pertenecer a la familia de los Pazos, vasallos de los Altamira, puesto que los Moscoso y los Castro se enterraban en la iglesia del convento de Santo Domingo de Bonaval, en Santiago.

En los años noventa del pasado siglo se descubrió en el muro norte un fresco con la imagen de Santo Domingo de Guzmán. Tan sólo se aprecia la parte inferior de su figura, el perro con una antorcha y una imagen en pequeño de este mismo santo, orando. Esta pintura puede que sea de la misma época que la construcción de la iglesia y una iniciativa de Urraca de Moscoso.

Esta iglesia de Laxe comparte ciertas semejanzas con otras de A Costa da Morte, como la de Santa María de Muxía, San Marcos de Corcubión o Santa María das Areas de Fisterra, algunos autores las incluyeron dentro del denominado gótico marinero.

A partir de la iglesia cogemos a la izquierda por la calle Hospital, que lleva este nombre en recuerdo del antiguo hospital que hubo en esta villa, posiblemente fundado por Urraca de Moscoso. Continuamos por la calle de O Campo, que hace referencia a la parte agraria de la parroquia, en la que podemos observar algunos hórreos en los que se guardaba el maíz de estas tierras de cultivo. Luego nos desviaremos a la izquierda hacia la fuente de Arriba y desde aquí seguimos el camino que sube a la ermita de Santa Rosa, desde donde disfrutaremos de espléndidas panorámicas sobre la ría y el núcleo urbano.

El origen de esta capilla y del crucero tiene relación con un navegante de Laxe, apellidado Couceiro, que hacía la ruta España-Perú. En su último viaje, realizado a finales del siglo XVII, trajo unas supuestas reliquias de esta santa peruana y prometió que si llegaba bien a puerto, mandaría levantar un crucero en un lugar elevado para colocar a los pies de la cruz aquellas reliquias, conocido como la Cruz del Navegante o también Cruz da Rosa, alrededor del que se celebra una fiesta el 21 de julio. La construcción de la capilla es mucho más reciente, fue levantada en el año 1936 para acoger la festividad de esta santa peruana de la que había una imagen barroca en la iglesia parroquial. La Romería se celebra el 30 de agosto.

Desde esta ermita bajamos por la calle Santa Rosa y luego cogemos a la derecha por la Dos Plazuelas, para después girar a la izquierda hacia la plaza del Cantón o del Mercado y llegar de nuevo al Paseo Marítimo, punto de partida de esta ruta urbana.